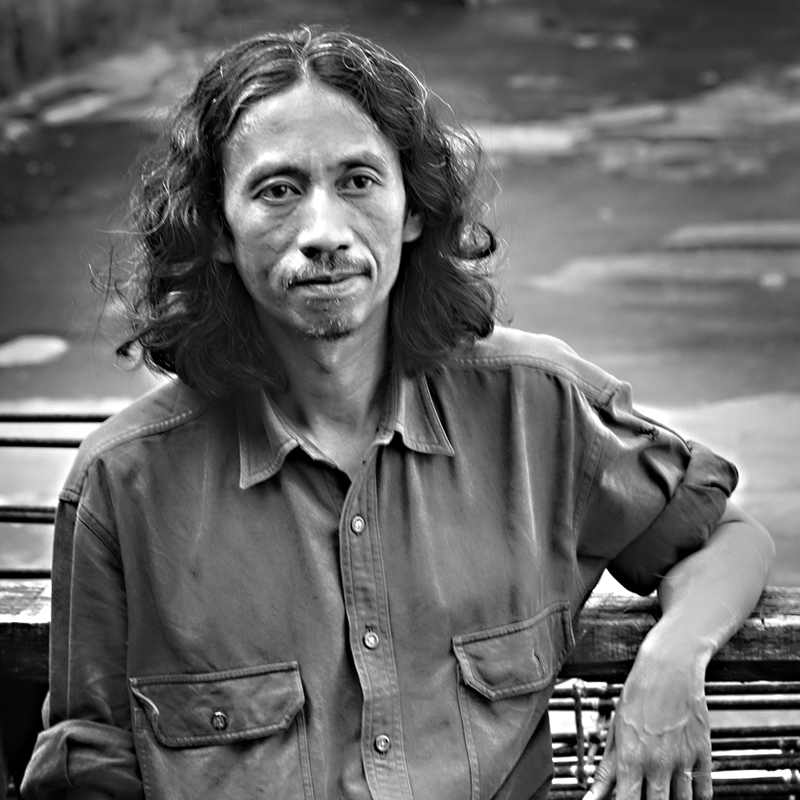

Sebagai seniman multidisipliner, Diyanto (lahir di Majalengka, 1962) tidak hanya menekuni bidang seni lukis, namun juga tertarik dengan performance art, seni instalasi, proyek site-specific, serta penataan artistik dalam pertunjukkan teater. Ia pernah mengikuti Bengkel Kerja Pelukis Muda ASEAN di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura di bawah arahan Tang Da Wu pada tahun 1987. Ia juga menyelesaikan studi Seni Rupa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan studi Skenografi Pertunjukan Teater di Augsburg, Jerman tahun 1992.

Ketertarikannya pada metode lintas disiplin membawanya pada sebuah kepercayaan bahwa kerja melukis tidak hanya mungkin dicapai melalui kerja studio dan prosedur yang ketat. Menurutnya, proses melukis adalah upaya membaca dan merumuskan realitas melalui pemahaman komprehensif di luar persoalan teknis. Sikap ini mendorongnya untuk peka terhadap romantika sosial namun sekaligus menggugah ketidakpercayaannya pada sesuatu yang bersifat semu, konkret, "warisan", dan juga absurd. Selain itu, sikap ini juga menyebabkan Diyanto terus mencari hakikat dirinya sebagai individu yang otonom di tengah gempuran modernitas.

Diyanto pernah menggelar beberapa pameran tunggalnya, termasuk Simfoni Patetik Diyanto, Lawangwangi Creative Space, Bandung (2023), Troubadour Magma, Thee Huis gallery, Taman Budaya Jawa Barat (2014), dan Over the Border, Sunan Ambu, STSI Bandung (2010). Sementara itu, ia juga aktif terlibat dalam beberapa pameran kelompok, seperti By Hand: in The Fringe Exhibition,Lawangwangi Creative Space, Bandung (2024), Bandung Painting today, Grey Art Gallery, Bandung (2024), Merupa Kata, Mola art gallery, Bandung (2024), dan ArtistBook, Thee Huis Gallery, Taman Budaya Bandung (2022).

Tiga panel pada lukisan The Losing Memo menyajikan potongan-potongan narasi dalam tiga bagian yang bisa diurutkan sebagai kesatuan. Bagian paling kiri diinspirasikan oleh tragedi Hamlet, sandiwara karya William Shakespeare mengenai intrik kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Hamlet adalah Pangeran Denmark yang berupaya menyelidiki kematian ayahnya. Arwah Raja yang menemuinya mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh sang paman, yang kemudian naik tahta dan menikahi ibunya. Sandiwara yang ditulis pada 1599-1601 ini diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Indonesia oleh Trisno Sumardjo, pelukis dan kritikus seni pada 1950. Keragu-raguan Hamlet untuk membalas dendam kematian ayahnya membuat kisah ini berkembang rumit. Diyanto membuat tafsir moral dan visual drama ini sebagai titik tolak naratif karyanya.

Panel kedua menghadirkan adegan para perempuan yang menjadi barikade untuk melindungi sebuah pohon besar yang mirip rumah hantu. Nun di sana, di kejauhan tampak rongsokan bangunan, jejak-jejak kekejaman perang yang kini menjadi Monumen Perdamaian Hiroshima. Bukan pemandangan sublim yang kita saksikan di bagian ini, melainkan aksi koboi paska penghancuran. Kondisi khaos menyudahi panel terakhir yang merefleksikan ancaman perang, kelaparan serta perubahan iklim yang dialami oleh dunia saat ini. Konflik dan kepentingan akan mengubah makhluk cerdas yang peragu seketika menjadi serigala bagi sesamanya - homo homini lupus est. Masing-masing bagian lukisan ini bisa dideskripsikan secara naratif, namun karya ini secara utuh mewakili sebuah panggung peristiwa di mana narasi dan adegan yang satu dimaknai oleh bagian-bagian lainnya.

Diyanto adalah pelukis dan skenografer. Struktur pengadeganan yang nonlinier di atas panggung teater dipinjamnya sebagai sudut pandang untuk menafsirkan kenyataan. Di dalam panggung kita adalah para penonton, akan tetapi di luar panggung kita berubah menjadi manusia yang ditonton, para pemain drama dan tragedi yang eksis di dunia nyata. Seni rupa dan panggung seperti mantel yang dapat dibuka untuk "memperkarakan kembali moralitas, empati, dan membayangkan resiko ketika manusia kembali gagal dalam memuliakan nilai kemanusiaan".